가늘게 떨리는 그의 목소리 속엔, 시대를 견딘 사랑의 결이 있었다.

1. 시대의 공기 속으로

1970년대 후반, 한국 사회는 산업화와 도시화로 요동치던 시기였다.

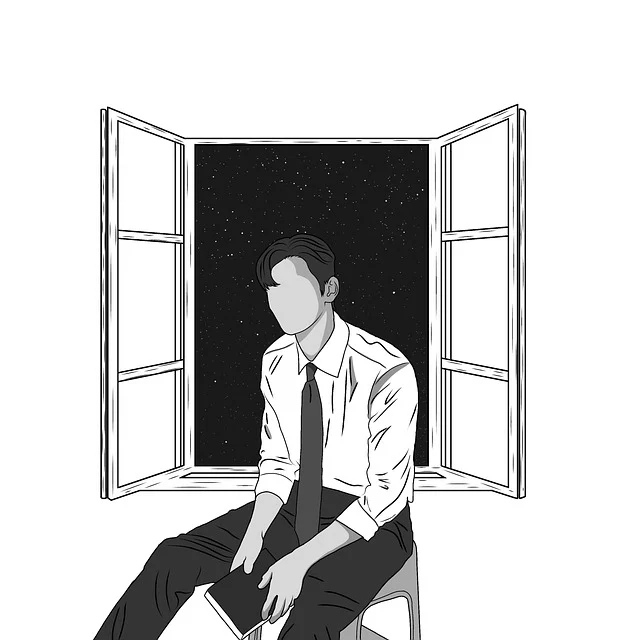

삶은 바빠졌지만, 마음은 늘 창가에 머물렀다.

사람들은 일터에서, 거리에서, 그

리고 라디오 앞에서 각자의 사랑을 조용히 되뇌었다.

그 시절의 사랑은 기다림이었다.

직접 말하지 못한 마음을 음악이 대신 전했다.

"별이 빛나는 밤에~"

아직도 귀에 생생히 들리는 듯한 별밤을 알리는 시그널 송과 DJ 이종환님의 목소리.

시험 준비를 하다가도 끌어 당겨서 듣던...순수의 시절.

내 아이가 태어나던 해가 1979년이니 그 바쁜 시간 속에서도 나는 그 시간을 기다리곤 했었다.

밤마다 라디오의 선율 속에서 사람들은 사랑을 배우고, 이별을 익혔다.

그때, 한 남자의 목소리가 모든 이의 마음을 멈추게 했다.

> “창가에 서면 눈물처럼 떠오르는 그대의 흰 손.”

그 한 줄은 ‘보고 싶다’보다 더 슬픈 문장이었다.

그는 그대를 부르지 않았다.

단지, 바라볼 뿐이었다.

바라봄 속의 사랑 — 그것이 바로 70년대식 순정의 철학이었다.

2. 창밖의 여자, 그 한 줄의 철학

“돌아서 눈 감으면 강물이어라.”

이 가사에는 시간이 흐른다.

사랑이 흘러간 자리를 강물로 비유한 건,

‘붙잡을 수 없는 것’을 가장 순하게 받아들이는 표현이었다.

그대는 떠났고, 남은 건 흐름뿐이었다.

> “거리에 서면 그대는 가로등 되어 내 곁에 머무네.”

그는 사랑을 잃고도 빛으로 기억한다.

‘그대는 나의 곁에 머물러 있지 않지만, 나의 길을 비춰준다.’

이건 단순한 그리움이 아니라 존재의 감사야.

사랑의 끝에서조차 그는 원망하지 않는다.

그 시절의 사랑은 비극보다 고요했고,

떠남보다 남음의 의미를 더 중요하게 여겼다

3. 누가 사랑을 아름답다 했는가

이 노래의 진짜 시작은 여기서부터다.

> “누가 사랑을 아름답다 했는가.”

사랑의 고통을 겪은 이들에겐 이 문장이 칼처럼 들어온다.

조용필은 이 노래를 통해 ‘사랑의 찬미’를 거부한다.

그에게 사랑은 향기가 아니라 불씨,

아름다움이 아니라 그리움의 무게였다.

> “차라리 그대의 흰 손으로 나를 잠들게 하라.”

죽음의 은유처럼 들리지만,

사실은 ‘사랑의 완전한 수용’을 뜻한다.

그대를 원망하지 않고, 오히려 그대의 손으로 끝을 맡기겠다는 것.

사랑의 마지막을 ‘존중’으로 마무리하는 문장이다.

이 얼마나 철학적인 사랑의 태도인가.

🕊️ 마무리 — 사랑의 끝, 기억의 시작

사랑은 언젠가 끝나지만,

그 사랑이 지나간 자리에는 기억의 창문이 남는다.

조용필의 노래는 그 창문을 닫지 않는다.

그저 바람이 드나들게 열어둔다.

그래서 이 노래는 이별의 노래가 아니다.

사랑을 떠나보낸 이가, 그리움을 품은 채 살아가는 이야기다.

그의 목소리는 아직도 창밖 어딘가에서 불어온다.

> “그대의 흰 손으로 나를 잠들게 하라.”

그 잠은 끝이 아니라,

다시 살아내기 위한 ‘조용한 쉼’이었다.

사랑이 나를 스쳐간 자리에 고요가 남고,

그 고요는 나를 조금 더 단단하게 만든다.

오늘도 창문을 연다.

낡은 노래 한 줄이 바람을 타고 흘러든다.

그 순간 나는 안다.

사랑은 사라진 게 아니라,

시간 속으로 옮겨갔을 뿐이라는 것을.

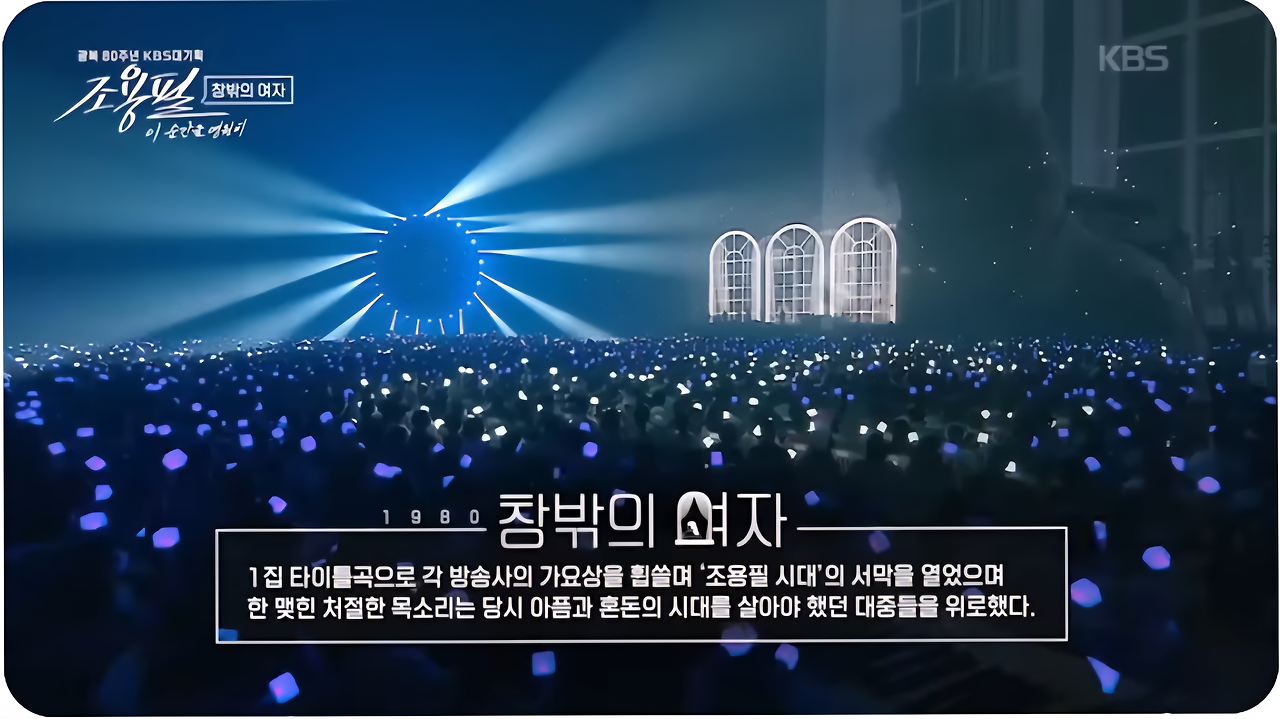

📍 가사 출처

조용필 〈창밖의 여자〉 (1979)

작사·작곡: 조용필

ⓒ YPC Production / 지구레코드

'기억을 기록하다' 카테고리의 다른 글

| 서울 살이 - 첫 겨울 (1) | 2025.11.17 |

|---|---|

| 브레인 노트 P.14 ㅣ 세포가 기억하는, 손님 아닌 손님 (0) | 2025.11.10 |

| 속도의 시대에도, 광화문은 서 있다 (0) | 2025.11.09 |

| 방향을 잃은 시대, 우리는 어디로 가고 있는가 (0) | 2025.11.09 |

| 이사 후 마음 정리 - 짐은 비우고, 나는 덜어내다 (1) | 2025.11.07 |